Liebe Besucherinnen und Besucher,

das Stadtarchiv ist das „Gedächtnis” der Stadt. Es übernimmt, verwahrt, ergänzt und erhält Unterlagen zu dessen Geschichte.

Das Stadtarchiv steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen.

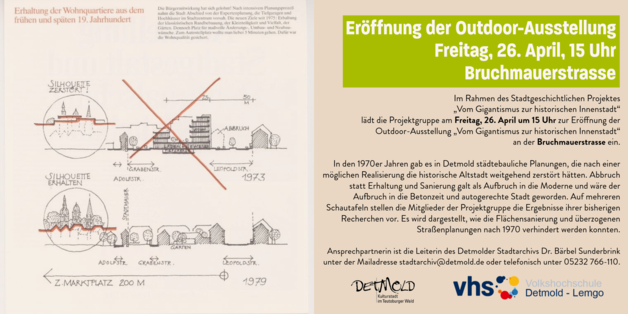

Ausstellung an der Bruchmauerstrasse

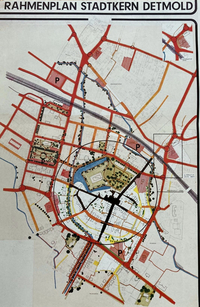

Im Rahmen des stadtgeschichtlichen Projektes „Vom Gigantismus zur historischen Innenstadt“ lädt die Projektgruppe am Freitag, 26. April um 15 Uhr zur Eröffnung der Outdoor-Ausstellung „Vom Gigantismus zur historischen Innenstadt“ an der Bruchmauerstrasse ein.

In den 1970er Jahren gab es in Detmold städtebauliche Planungen, die nach einer möglichen Realisierung die historische Altstadt weitgehend zerstört hätten. Abbruch statt Erhaltung und Sanierung galt als Aufbruch in die Moderne und wäre der Aufbruch in die Betonzeit und autogerechte Stadt geworden. Auf mehreren Schautafeln stellen die Mitglieder der Projektgruppe die Ergebnisse ihrer bisherigen Recherchen vor. Es wird dargestellt, wie die Flächensanierung und überzogenen Straßenplanungen nach 1970 verhindert werden konnten. Gesucht werden nach wie vor Bürgerinnen und Bürger, die noch historische Fotos und Erinnerungen an diese spannende politische Zeit in Detmold beisteuern können.

Ansprechpartnerin ist die Leiterin des Detmolder Stadtarchivs Dr. Bärbel Sunderbrink unter der Mailadresse stadtarchiv@detmold.de oder telefonisch unter 05232 766-110.

Neue Ausgabe von „Rosenland. Zeitschrift für lippische Geschichte“

Das sind die Themen der Ausgabe 29/2024:

Beiträge

Jürgen Hartmann: Gegensätze – Spannungen – Konflikte. Oerlinghausen im Kaiserreich (1890-1918)

Joachim Kleinmanns: Die jüdische Familie Examus in Detmold

Dokumentation

Bärbel Sunderbrink: Ein vergessener Oberbürgermeister. Dr. Emil Peters 1992-1934

Interview 22 Jahre in der „Archiv-WG“.

Ein Rückblick mit Dr. Hansjörg Riechert, dem scheidenden Leiter des Kreisarchivs Lippe

Rezensionen

Vernon Katz, Der Blaue Salon und andere Torheiten. Eine jüdische Kindheit im ländlichen Deutschland der 1930er-Jahre

Die Innerstädtische Verkehrsplanung am Beispiel Hasselter Platz und Hornsche Straße

Stadtgeschichtliches Projekt – Vortrag und Diskussion

Die Innerstädtische Verkehrsplanung am Beispiel Hasselter Platz und Hornsche Straße

Im Rahmen des stadtgeschichtlichen Projektes „Vom Gigantismus zur historischen Innenstadt“ halten Alt-Bürgermeister Friedrich Brakemeier und Erhard Friesenhan (Mitglied der AG Stadtgeschichtliches Projekt) am Dienstag, 12. März 2024 ab 18 Uhr im Vortragssaal der VHS Detmold, Krumme Straße 20, einen Vortrag mit dem Titel „Die Innerstädtische Verkehrsplanung am Beispiel Hasselter Platz“.

Der Vortrag mit anschließender Diskussion ist eine weitere Veranstaltung des stadtgeschichtlichen Projektes „Vom Gigantismus zur historischen Innenstadt“. Detmold sollte im Rahmen eines Generalverkehrsplanes in den 1970er Jahren zur „autogerechten Stadt“ entwickelt werden. Die historische Bausubstanz sollte dafür zum größten Teil abgerissen werden. Wachsendes bürgerschaftliches Engagement stellte sich den „Gigantismus-Plänen“ erfolgreich entgegen, konnte aber den Abriss des Petrischen Palais 1973 nicht verhindern. Diese Entwicklung wird am Beispiel des heutigen Hasselter Platzes und der Hornschen Straße dargestellt.

Gesucht werden nach wie vor Bürgerinnen und Bürger, die noch historische Fotos und Erinnerungen an diese spannende politische Zeit in Detmold beisteuern können. Ansprechpartnerin ist die Leiterin des Detmolder Stadtarchivs Dr. Bärbel Sunderbrink unter der Mailadresse stadtarchivdetmold.LOESCHE_DIES.de oder telefonisch unter 05232 766-110.

Der Eintritt ist frei!

Kolonialismus, NS-Verbrechen und die deutsche Erinnerungskultur

Mit Fragen zu Kontinuitäten in der deutschen Geschichte endeten die diesjährigen Veranstaltungen zum Holocaustgedenktag

Im Rahmen der Gedenkveranstaltungen um den Holocaustgedenktag am 27. Januar hatten die VHS Detmold-Lemgo und das Stadtarchiv Detmold Jürgen Zimmerer, Professor für die Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg, eingeladen. Zimmerer ist einer der führenden Genozidforscher, dessen Perspektive weit über den nationalen Rahmen hinausreicht.

In ihrer Begrüßung warf VHS-Leiterin Claudia Biehahn die Frage auf, ob die deutsche, auch im Ausland oft als vorbildlich gelobte Erinnerungskultur mit ihren zahlreichen Gedenkveranstaltungen angesichts der aktuellen antidemokratischen, antisemitischen und rassistischen Entwicklungen nicht gescheitert sei. Ob wir uns nicht tiefer mit den historischen Wurzeln dessen auseinandersetzen müssten, was wir derzeit erleben. Prof. Dr. Jürgen Zimmerer war eingeladen, Antworten auf diese Fragen zu geben und über 120 Interessierte waren gekommen, um den bekannten und streitbaren Historiker zu hören.

Zimmerer zeigte, dass der Völkermord an den Juden nicht das erste Menschheitsverbrechen im 20. Jahrhundert war. Der erste Genozid in deutscher Verantwortung, der Mord an den Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika, ist im deutschen Bewusstsein jedoch kaum verankert. Ausgehend von aktuellen Äußerungen des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zur deutschen Haltung zum Völkermord im heutigen Namibia blätterte Zimmerer die Geschichte des deutschen Kolonialismus auf.

Deutschland war erst spät, 1884, zur Kolonialmacht geworden. Dabei hatte Deutsch-Südwestafrika als Siedlerkolonie eine hervorgehobene Bedeutung. Dort war es vor genau 120 Jahren zu einem Aufstand der einheimischen Bevölkerung gekommen, die um ihre Existenz bangten. Da die deutsche Schutztruppe die Lage nicht in den Griff bekam, wurde aus Deutschland der als besonders brutal bekannte Generalleutnant Lothar von Trotha entsendet. Die aufständischen Herero hatten keine Chance. Die deutschen Truppen trieben sie in die Wüste und versperrten ihnen den Zugang zu den Wasserstellen. Wer nicht entkräftet umkam, wurde erschossen oder in Konzentrationslager verschleppt. Dass auch diese Konzentrationslager an einem 27. Januar aufgelöst wurden, ist ein besonders bemerkenswerter historischer Zufall, der jedoch kaum bekannt ist.

Ziel Trotha war es, das gesamte Herero-Volk auszulöschen, was er in einem „Vernichtungsbefehl“ auch öffentlich mitteilte. Bis zu 70.000 Herero und Nama kamen um - der Widerstand gegen die deutsche Kolonial- und Siedlungspolitik war gebrochen. Der erste deutsche Rassenstaat bestand bis in den Ersten Weltkrieg hinein. Mit dem Versailler Frieden verlor Deutschland seine Kolonien, doch auch heute noch leben Nachfahren der Siedler in Namibia.

Zimmerer stellte Kontinuitäten zwischen der kolonialen Politik des Kaiserreichs und der Lebensraumpolitik Hitlers fest. Der Begriff des „Volks ohne Raum“ wurde zwar in der Kolonialzeit geprägt, im Zweiten Weltkrieg dann aber auf die Intention Hitlers übertragen, „Lebensraum im Osten“ zu gewinnen. Wie im Kolonialreich vorgedacht, wurde nun das Existenzrecht der slawischen Bevölkerung in Abrede gestellt.

Dr. Bärbel Sunderbrink stellte in der anschließenden Diskussion die Frage, ob angesichts dieser historischen Erweiterung der Genozidgeschichte nicht auch die deutsche Erinnerungskultur einer Erweiterung bedürfe. Zimmerer betonte, dass der Völkermord von 1904 zwar nicht mit dem Holocaust gleichzusetzen sei, aber Strukturen vergleichbar seien. Eine wichtige Rolle komme dabei jeweils dem Militär und der Bürokratie zu. Er warb dafür, eigene Erinnerungsorte für koloniale Verbrechen zu schaffen.

Die Volkshochschule Detmold-Lemgo und das Stadtarchiv greifen diese Anregung mit weiteren Kooperationspartnern bereits auf. Geplant sind im kommenden Halbjahr unter anderem Studienfahrten, etwa zur Sonderausstellung des LWL „Das ist kolonial. Westfalens unsichtbares Erbe“ auf der Zeche Zollverein und ins Überseemuseum Bremen. Zudem wird es zahlreiche weitere Veranstaltungen vor Ort geben, wie „100 Quellen – 100 Orte: Koloniale Spuren in Westfalen Lippe“.

Jürgen Zimmerer über Erinnerungskämpfe

|

Koloniales Erbe, NS-Verbrechen und deutsche Erinnerungskultur

Die deutsche Erinnerungskultur gilt als besonders erfolgreich, Deutschland bezeichnet sich gerne als „Weltmeister der Vergangenheitsaufarbeitung“. Aber sind wir wirklich so gut im Erinnern? Oder handelt es sich bei den Erinnerungsveranstaltungen oftmals nur noch um leere Rituale? Und fehlen nicht wesentliche Teile der deutschen Geschichte in der Erinnerungskultur?

Prof. Dr. Jürgen Zimmerer, Professor für Globalgeschichte an der Universität Hamburg und Leiter der dortigen Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe“, analysiert in seinem Vortrag am 28. Februar 2024 die aktuellen Kontroversen um den gesellschaftlichen und politischen Umgang mit der deutschen Vergangenheit, insbesondere mit Bezug auf den möglichen Zusammenhang von Kolonialismus und Nationalsozialismus mit seiner Rassenideologie, dem Vernichtungskrieg und dem Holocaust.

Die Veranstaltung – eine Kooperation von VHS Detmold-Lemgo und Stadtarchiv Detmold – findet am 28.2.2024 um 19:00 Uhr im Kleinen Sitzungssaal der Stadthalle statt. Der Eintritt ist frei.

Der ursprünglich auf den 25.1.24 terminierte Vortrag ist Teil des Veranstaltungs-programms um den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar. Wegen des Bahnstreiks musste er verschoben werden.

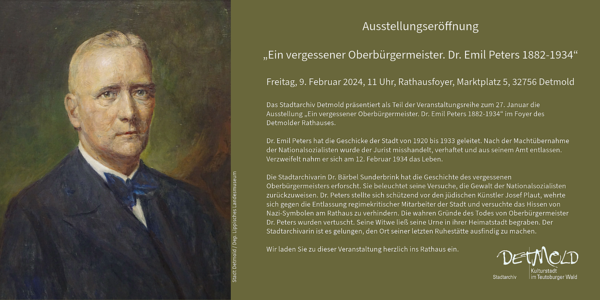

„Ein vergessener Oberbürgermeister“

|

Ausstellung würdigt Dr. Emil Peters anlässlich seines 90. Todestages

In der Veranstaltungsreihe zum Holocaust-Gedenken ist im Foyer des Detmolder Rathauses (2. Obergeschoss) aktuell die Ausstellung „Ein vergessener Oberbürgermeister. Dr. Emil Peters 1882-1934“ zu sehen. Dr. Emil Peters hat die Geschicke der Stadt von 1920 bis 1933 geleitet. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde der Jurist misshandelt, verhaftet und aus seinem Amt entlassen. Verzweifelt nahm er sich am 12. Februar 1934 das Leben. Nicht einmal seine letzte Ruhestätte fand er in Detmold.

Dass der Namensgeber der Emil-Peters-Straße in Detmold selbst den dort wohnenden Bürgerinnen und Bürgern kaum bekannt ist, hat der stellvertretende Bürgermeister Helmut-Volker Schüte beobachtet: „Ich war überrascht, dass nur wenige Menschen den Namen einordnen konnten. Umso wichtiger finde ich es, Emil Peters bei den Detmolderinnen und Detmoldern in Erinnerung zu rufen und in Erinnerung zu halten“, sagte er im Rahmen der Ausstellungseröffnung vor geladenen Gästen.

Stadtarchivarin Dr. Bärbel Sunderbrink hat die Geschichte des vergessenen Oberbürgermeisters erforscht und die Ausstellung konzipiert. „Wir wissen wenig über sein privates Leben, denn einen Nachlass gibt es nicht. Sein einziger Sohn ist kinderlos geblieben“, erklärt Dr. Sunderbrink in ihrer Einführungsrede den Umstand, dass sehr viel Recherche weit über Detmold hinaus nötig war, um die Inhalte für die Ausstellung zusammenzutragen.

„Am Morgen des 31. März 1933 endete Emil Peters Tätigkeit für die Stadt Detmold nach 13 Jahren gewaltsam. In der Freiligrathstraße wurde er Opfer eines vorgetäuschten Überfalls durch SA und NS-Kraftfahrerkorps, die eine Inschutzhaftnahme - der verschleiernde Begriff für dieses Disziplinierungsmittel gegenüber Regimekritikern - zur Folge hatte“, blickt Dr. Bärbel Sunderbrink zurück. Emil Peters wurde schließlich zur Niederlegung seines Amtes gezwungen und schied am 12. Februar 1934, also vor genau 90 Jahren, freiwillig aus dem Leben.

Die Ausstellung beleuchtet den Werdegang des in Lippstadt geborenen und beruflich viel herumgekommenen Peters sowie seine Versuche, die Gewalt der Nationalsozialisten zurückzuweisen. Er stellte sich zum Beispiel schützend vor den jüdischen Künstler Josef Plaut, wehrte sich gegen die Entlassung regimekritischer Mitarbeiter der Stadt und versuchte das Hissen von Nazi-Symbolen am Rathaus zu verhindern.

Die wahren Gründe des Todes von Oberbürgermeister Dr. Peters wurden stets vertuscht. Seine Witwe ließ seine Urne in ihrer Heimatstadt Finsterwalde begraben. „Emil Peters‘ Karriereweg steht exemplarisch für einen kommunalen Spitzenbeamten, der als Verwaltungsjurist die vielfältigen Anforderungen der Weimarer Jahre zu bewältigen wusste, der aber nicht bereit war, sich dem NS-System anzudienen“, so Sunderbrink. Die Ausstellung im Detmolder Rathaus sehe sie auch als einen Beitrag, um Emil Peters seine Würde zurückzugeben.

„Ein vergessener Oberbürgermeister. Dr. Emil Peters 1882-1934“

Ausstellungseröffnung: „Ein vergessener Oberbürgermeister. Dr. Emil Peters 1882-1934“

Freitag, 9. Februar 2024, 11 Uhr, Rathausfoyer, Marktplatz 5, 32756 Detmold

Das Stadtarchiv Detmold präsentiert als Teil der Veranstaltungsreihe zum 27. Januar die Ausstellung „Ein vergessener Oberbürgermeister. Dr. Emil Peters 1882-1934“ im Foyer des Detmolder Rathauses (2. Obergeschoss). Dr. Emil Peters hat die Geschicke der Stadt von 1920 bis 1933 geleitet. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde der Jurist misshandelt, verhaftet und aus seinem Amt entlassen. Verzweifelt nahm er sich am 12. Februar 1934 das Leben.

Die Stadtarchivarin Dr. Bärbel Sunderbrink hat die Geschichte des vergessenen Oberbürgermeisters erforscht. Sie beleuchtet seine Versuche, die Gewalt der Nationalsozialisten zurückzuweisen. Er stellte sich schützend vor den jüdischen Künstler Josef Plaut, wehrte sich gegen die Entlassung regimekritischer Mitarbeiter der Stadt und versuchte das Hissen von Nazi-Symbolen am Rathaus zu verhindern. Die wahren Gründe des Todes von Oberbürgermeister Dr. Peters wurden vertuscht. Seine Witwe ließ seine Urne in ihrer Heimatstadt begraben. Der Stadtarchivarin ist es gelungen, den Ort seiner letzten Ruhestätte ausfindig zu machen.

Wir laden Sie zu dieser Veranstaltung herzlich ins Rathaus ein.

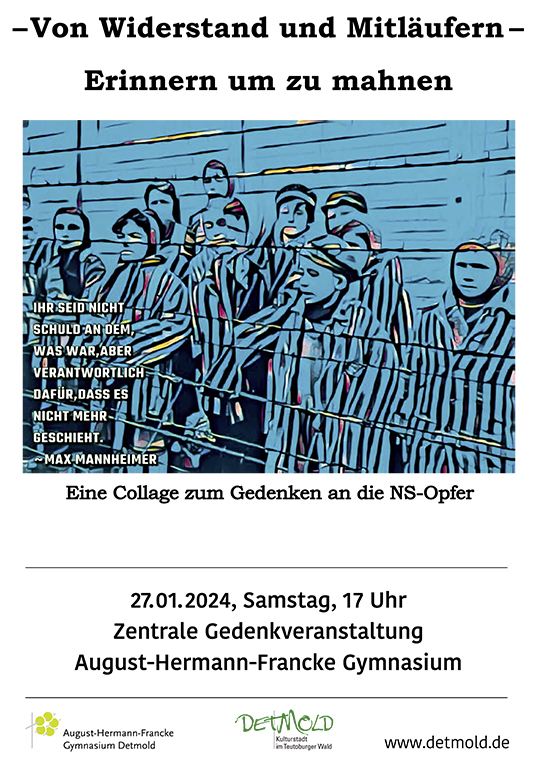

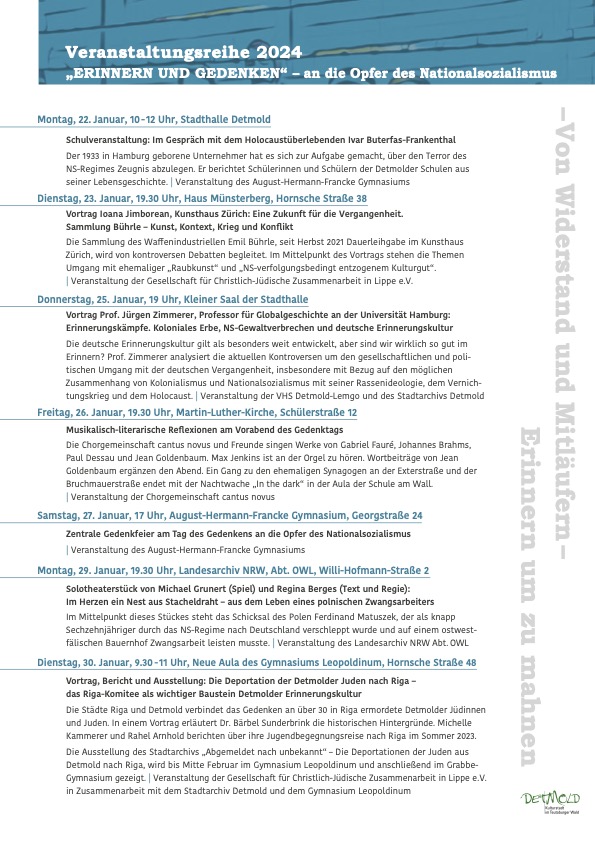

27. Januar – Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

Vortrag „Erinnerungskämpfe“ muss verschoben werden

Der neue Termin für den Vortrag von Prof. Dr. Jürgen Zimmerer ist am 28.2.24

Aufgrund des Streiks bei der Deutschen Bahn muss der für Donnerstag, den 25.01.2024 geplante Vortrag von Prof. Dr. Jürgen Zimmerer verschoben worden.

Der neue Termin für den Vortrag zum Thema „Erinnerungskämpfe: Koloniales Erbe, NS-Verbrechen und und deutsche Erinnerungskultur“ ist am Mittwoch, den 28. Februar, 19 Uhr im Kleinen Sitzungssaal der Stadthalle.

Die Veranstaltung wird in Kooperation von VHS Detmold-Lemgo und Stadtarchiv Detmold durchgeführt.

Tag der Archive am Sonntag, 3. März 2024

Tag der Archive am Sonntag, 3. März 2024

Lippische Archive öffnen ihre Türen - zum FLYER (PDF)

Kreisarchiv Lippe, Stadtarchiv Detmold, Landesarchiv NRW

Sonntag, 3. März 2024, 11 – 17 Uhr

Drei Archive unter einem Dach: Die Mitarbeiter:innen informieren über ihre Arbeit mit historischen Unterlagen, bieten Führungen an und stellen Forschungsergebnisse vor. Im Foyer wird die Ausstellung „Landesväter. Weimar in den Regionen“ gezeigt.

Kinder und Jugendliche können in der Schreibwerkstatt alte Schreibutensilien kennenlernen und selbst Urkunden erstellen.

11–14 Uhr: Papiersprechstunde – Die Restauratorin beantwortet

Fragen zum Erhalt von Dokumenten und Büchern und gibt

Tipps zur Lagerung und Restaurierung von Briefen, Notizbüchern

und Fotoalben (Anmeldung erbeten).

12 Uhr: Dr. Bärbel Sunderbrink: Zukunft in Preußen?

Der Freistaat Lippe in der Weimarer Republik

15 Uhr: Dr. Bärbel Sunderbrink: Bürger mischen sich ein!

Das stadtgeschichtliche Projekt zur Stadtsanierung

16 Uhr: Dr. Annette Hennigs: Führung „Sinalco – eine Weltmarke

im Archiv“ mit der Präsentation von Sinalco-Werbefilmen

Landesarchiv NRW Abt. OWL, Stadtarchiv Detmold, Kreisarchiv Lippe

Willi-Hofmann-Straße 2 | 32756 Detmold

Tel.: 0 52 31 / 766-0 | E-Mail: owl@lav.nrw.de

Ein Archiv ist nicht nur ein Ort für Wissenschafler:innen. Es kommen Menschen, die etwas über ihre Familiengeschichte erfahren wollen. Gruppen treffen sich, um Stadt(teil)geschichten zu erarbeiten. Stadtführer:innen bereiten ihre Rundgänge vor. Schüler:innen beteiligen sich an Geschichtsprojekten. Hauseigentümer:innen suchen nach historischen Fotos. Und vieles mehr!

Archive bewahren Kulturgut. Akten, Dateien, Fotos, Karten und Plakate werden sorgfältig gesichert.

Am bundesweiten Tag der Archive geben Archivarinnen und Archivare einen Einblick in ihre Tätigkeiten.

Interessierte können sich vor Ort informieren und einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Der Eintritt ist frei.

Informationen zu allen Archiven in Nordrhein-Westfalen

finden Sie im Internet: www.archive.nrw.de

Vor 50 Jahren wurde das Petri-Palais abgerissen

Dr. Bärbel Sunderbrink, Stadtarchiv Detmold

Der Abriss der östlichen Altstadt war längst beschlossene Sache, als sich 1972 spontan die „Bürgeraktion Stadtsanierung“ zusammenfand. Ihr Ziel: die Verhinderung einer Flächensanierung und Rettung der historischen Bausubstanz.

Der Plan einer autogerechten Stadt ohne Rücksicht auf gewachsene Strukturen hatte zahlreiche Bürger_innen aktiviert. Sie protestierten gegen die Entwürfe des renommierten Stadtplaners Prof. Friedrich Spengelin (1923-2016), bekannt z.B. für den Wiederaufbau Helgolands. Sein Entwurf für das Sanierungsgebiet Detmold sah vor, mehr als 70 % der vorhandenen Bausubstanz abzubrechen und die Flächen durch gleichförmige, zum Teil vier- bis fünfgeschossige Gebäude zu ersetzen. 160 Haushalte waren von den Plänen betroffen. Die Bürger wollten an den Entscheidungen über ihr Quartier beteiligt werden und erreichten schließlich, dass der Spengelin-Entwurf nicht umgesetzt wurde.

Gleichzeitig bewegte ein weiteres Projekt die Bürger: eine Straßenbauplanung, die allein auf das Auto ausgerichtet war. Externe Verkehrsexperten hatten den Detmolder Kommunalpolitikern die Anlage eines orientierungsfreundlichen Stadtrings schmackhaft gemacht, und da die Politiker bei ihren Entscheidungen immer wieder von der Sorge getrieben waren, in die Provinzialität abzugleiten, folgten sie auch diesen Vorstellungen.

Leopoldstraße, Hornsche Straße und Paulinenstraße haben ihr Gesicht stark verändert, doch ein mehrspuriger „Verkehrsgraben“ konnte auch hier von der kritischen Bürgerschaft verhindert werden. Noch heute kann man am Hasselter Platz nachvollziehen, wie die Pläne aussahen: vier Fahrspuren, durch Grünstreifen getrennt, plus Abbiegespuren. Ursprünglich hatte es keine Unterführung unter der Bahnlinie gegeben. Um dort die großzügige Straße realisieren zu können, wurde im Dezember 1973 das Petri-Palais an der Langen Straße abgerissen. Das knapp 150 Jahre alte herrschaftliche Haus war von dem lippischen Regierungspräsidenten Petri errichtet worden. Bis zuletzt hatten Mitglieder der „Bürgeraktion Stadtsanierung“ für den Erhalt gekämpft. Sogar eine Besetzung des Gebäudes war in Betracht gezogen worden. Am Ende zählten finanzielle Argument, dass der Erhalt des inzwischen entkernten Gebäudes zu teuer gewesen wäre. Für den Straßenausbau wäre ein Abriss des Petri-Palais nicht zwingend notwendig gewesen. Das Palais Petri wurde somit zum Symbol des Widerstands gegen die Stadtzerstörung und ziert als Logo das Briefpapier der Bürgeraktion.

Seit etwa einem Jahr arbeitet eine Gruppe Ehrenamtlicher rund um Altbürgermeister Fritz Brakemeier und Stadtarchivarin Dr. Bärbel Sunderbrink am Thema Detmolder Stadtsanierung. Es werden Interviews mit Akteuren aus Verwaltung, Politik und Bürgerinitiativen durchgeführt und Unterlagen der Stadtverwaltung und private Quellen ausgewertet.

Die nächsten öffentlichen Veranstaltungen:

Vortrag und Diskussion:

„Detmold eine wunderschöne Stadt?!“

Planung der Stadtsanierung in der Nachkriegszeit bis 1970

Autogerechte Stadt contra quartiersgerechte Stadtplanung

16.01.2024 um 18:00 Uhr

Thomas Enzensberger

Stadtarchiv Detmold, Willi-Hofmannstr. 2

In den 1960er Jahren starteten die ersten Überlegungen zu einer umfassenden Stadtentwicklung. Thomas Enzensberger stellt die Vordenker eines Paradigmenwechsels in der Stadtplanung vor. Nachdem zunächst externe Planer wie Friedrich Spengelin in Detmold tätig wurden, übernahm eine Planungsgruppe um die Architektin Gertrud Enzensberger und den Architekten Hellfried Prollius die Quartiersentwicklung.

Vortrag und Podiumsgespräch

Widerstand aus der bürgerlichen Mitte – die Bürgeraktion Stadtsanierung

13.02.2024 um 18:00 Uhr

Dr. Bärbel Sunderbrink, Petra Schröder-Heidrich und Frank Budde

VHS Detmold, Vortragsraum, Krumme Straße 20

Die Detmolder Bürger*innen mischten sich in die Stadtplanungen der 1970er Jahre aktiv ein, gründeten 1973 die „Bürgeraktion Stadtsanierung“ und verhinderten die geplante Flächensanierung der Detmolder Innenstadt. Nach einer Einführung zur Entstehung der „Bürgeraktion“ wird in einem moderierten Gespräch über ihre spätere Wirksamkeit berichtet.

Vortrag und Diskussion

Innerstädtische Verkehrsplanung am Beispiel rund um den Hasselter Platz

12.03.2024 um 18:00 Uhr

Friedrich Brakemeier und Erhard Friesenhan

VHS Detmold, Vortragsraum, Krumme Straße 20

Detmold sollte im Rahmen eines Generalverkehrsplanes in den 1970er Jahren zur „autogerechten Stadt“ entwickelt werden. Die historische Bausubstanz sollte dafür zum größten Teil abgerissen werden. Wachsendes bürgerschaftliches Engagement stellte sich den „Gigantismus-Plänen“ erfolgreich entgegen, konnte aber den Abriss des Petrischen Palais 1973 nicht verhindern. Diese Entwicklung wird in einem Vortrag von Friedrich Brakemeier am Beispiel des Ausbaus der Leopoldstraße und der Neugestaltung des heutigen Hasselter Platzes dargestellt.

Stadtführung zur innerstädtischen Verkehrsplanung

Vom Gigantismus zur historischen Innenstadt

Innerstädtische Verkehrsplanung am Beispiel rund um den Hasselter Platz

16.04.2024 um 18:00 Uhr

Friedrich Brakemeier

Treffpunkt VHS Detmold, Krumme Straße 20

Friedrich Brakemeier hat Anfang der 1970er Jahre als junger Kommunalpolitiker selbst das schwierig Umsteuern in der Baupolitik erlebt. Er stellt gelungene und misslungene Maßnahmen im Sanierungsgebiet vor und zeigt am Beispiel des Hasselter Platzes, wie die Verkehrsführung der Zukunft aussehen sollte.

Wanderung

Die Südumgehung

24.05.2024 um 14:00 Uhr

Friedrich Brakemeier und Dr. Bärbel Sunderbrink

Bushaltestelle Freilichtmuseum / Ende: Gasthof zum Donoper Teich (Linie 701)

Die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens für die Detmolder Südumgehung erhitzte in den 1980er Jahren die Gemüter in Politik und Stadtgesellschaft. Mit kreativem Protest wurde auf vielfältige Weise gegen die Pläne vorgegangen. Auf einer Wanderung auf Teilstücken der vorgesehenen Trasse mit Friedrich Brakemeier und der Stadtarchivarin Dr. Bärbel Sunderbrink werden noch einmal die Planungen und ihre Widerstände nachvollzogen.

Ausstellung Bruchmauerstraße „Vom Gigantismus zur historischen Innenstadt“

26.04. – 30.09.2024

Eröffnung am 26.04.2024 um 15:00 Uhr

Dr. Bärbel Sunderbrink

An der Outdoor-Galerie an der Bruchmauerstraße stellen die Mitglieder des Stadtgeschichtlichen Projektes die Ergebnisse ihrer Forschungen vor. Es wird dokumentiert, wie die Flächensanierung und überzogene Straßenplanungen verhindert wurden.

Führung Ausstellung Bruchmauerstraße

Dienstag, 18. Juni um 18 Uhr

Dr. Bärbel Sunderbrink

„Ein einfacher Akt der Wiedergutmachung?“ – Die Jüdische Gemeinde Detmold in der Nachkriegszeit

Vortrag von Gudrun Mitschke-Buchholz

am 28. November 2023 im Haus Münsterberg, veranstaltet durch die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit

Im Zentrum dieses Vortrags stand der belastete und problematische Neuanfang jüdischen Lebens in Detmold nach dem Völkermord. Die wenigen, von der Verfolgung schwer gezeichneten jüdischen Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Detmold und Neuankömmlinge aus dem ehemaligen Schlesien mussten sich vielfach gegen Misstrauen und nachhaltige Ressentiments behaupten. Bitter notwendige Unterstützung in vielerlei Hinsicht sowie Anerkennung des erlittenen Unrechts erfolgten durch die deutschen Behörden nur zögerlich und auf unwürdige Weise. Auch die Schaffung eines Gotteshaus stieß auf Widerstände und Schwierigkeiten. Die Neue Synagoge in der Lortzingstraße 3 war im Novemberpogrom niedergebrannt worden und die mittellose Kultusgemeinde ohne Lobby war zu einem Neubau nicht in der Lage, der ohnehin durch die Stadt in Anerkennung ihrer Verantwortung hätte erfolgen müssen. So hielt die neue Jüdische Gemeinde für den Kreis Detmold zunächst ihre Gottesdienste in der Gartenstraße 6 ab, das im NS-Unrechtsstaat zum „Judenhaus“ erklärt worden war und das nun dem „Rest der Geretteten“ gegen Mietzahlung zurückgegeben wurde. Zehn Jahre nach Ende des Krieges konnte die Jüdische Gemeinde ihr religiöses Zentrum in der Allee 13 (neue Zählung 29) errichten, bis sie im Jahr 1970 mit der Gemeinde Herford verschmolz, da sie nur noch aus zehn Mitgliedern bestand. Mit der Abschiedsfeier im Gemeindesaal wurde das Ende der Geschichte einer selbstständigen jüdischen Gemeinde in Detmold begangen, die mit der Unterbrechung von 1942 bis 1946 über Jahrhunderte bestanden hatte.

ERINNERN UND GEDENKEN an den 9.11.1938

In der Stadt Detmold wird eine aktive Erinnerungskultur gelebt. Anlass für Gedenkveranstaltungen sind in jedem Jahr der 9. November, im Gedenken an die Opfer der sogenannten Reichspogromnacht von 1938, und der 27. Januar, der zentrale Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus in Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 1945.

Veranstaltungen

Donnerstag, 9. November 2023

17.30 Uhr Zentrale Gedenkfeier am Platz der 1938 zerstörten Neuen Synagoge an der Lortzingstraße und an der Gedenkstätte Exterstraße Begrüßung Bürgermeister Frank Hilker Gedanken zum 9. November von Pfarrerin Bettina Hanke-Postma, Beauf- tragte für jüdisch-christliche Begegnungen der Lippischen Landeskirche Erinnerung an jüdische Opfer aus Detmold Kranzniederlegung der Evangelischen und Katholischen Jugend Lippe Stiller Gang zur Gedenkstätte Exterstraße Verlesung eines Zeitzeugenberichts über den 9. November 1938 in Detmold mit Schülerinnen und Schülern des Stadtgymnasiums und des Grabbe-Gymnasiums

Kranzniederlegung der Stadt Detmold

Mo 6.11. | Di 7.11., 19.30 Uhr, LWL-Freilichtmuseum Detmold

Dorfgeschichten – Lesung aus dem Roman „Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters“ von Dmitrij Kapitelman mit Ulrich Noethen Deutschland, Ukraine oder Israel: Sowohl Vater als auch Sohn Kapitelman stehen vor der Wahl dreier Länder – doch welches Land ist die Heimat? Vater Leonid hat den ersten Teil seines Lebens in Kiew verbracht, den zweiten in einem Leipziger Russische-Spezialitätenladen. Sohn Dmitrij führt ein Leben in Orientierungslosigkeit. Beide hoffen in Israel auf eine unbekannte Heimat. Karten ab 12 € erhältlich unter www.literaturbuero-owl.de Veranstalter: LWL-Freilichtmuseum | Literaturbüro OWL | Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e.V.

Di 7.11., 11 Uhr, LWL-Freilichtmuseum Detmold

Dorfgeschichten – Schüler:innenlesung aus dem Roman

„Dazwischen: Ich“ von Julya Rabinowich mit Stephan Szász

Nach einer beschwerlichen Flucht vor dem Krieg ist die 15-jährige Madina

in einem Land angekommen, das Sicherheit verspricht. Doch nun muss sie

eine Mittlerrolle einnehmen zwischen ihrer Familie im Flüchtlingsheim und

dem unbekannten Leben außerhalb. „Dazwischen: Ich“ ist eine Fluchtge-

schichte, die vom Fremdsein erzählt, aber auch von Stärke, Freundschaft

und Ankommen.

Karten ab 12 € erhältlich unter www.literaturbuero-owl.de

Veranstalter: LWL-Freilichtmuseum | Literaturbüro OWL | Gesellschaft für Christlich-Jüdische

Zusammenarbeit e.V.

Fr 10.11., 15 Uhr, Bruchmauerstraße

Ausstellung „Jüdische Spuren in Detmold“

Eröffnung der von der Israel AG des Grabbe-Gymnasiums erarbeiteten Aus-

stellung an der Stadtmauer gegenüber der ehemaligen Hofsynagoge im

Beisein von Bürgermeister Frank Hilker.

Veranstalter: Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e.V.

Di 14.11., 19.30 Uhr, Rathaus Detmold

Lesung mit Alexander Estis, musikalisch umrahmt durch jiddische und

hebräische Lieder, gesungen von Jakow Zelewitsch, Klavierbegleitung

Julia Leitschkis

Alexander Estis, geb. 1986 in einer jüdischen Künstlerfamilie in Moskau,

siedelte mit seinen Eltern nach Hamburg, studierte Sprachen und lebt als

Autor und Journalist in der Schweiz. Jakow Zelewitsch, seit 2003 Kantor der

Jüdischen Gemeinde Herford-Detmold, wurde 1946 in der Ostukraine geboren

und lebt seit 1991 in Deutschland. Seine Tochter, die Lehrerin und Pianistin

Julia Leitschkis, absolvierte ihre Ausbildung an der Musikhochschule Detmold.

Veranstalter: Jüdische Gemeinde Herford-Detmold | Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zu-

sammenarbeit in Lippe e.V. | Forum für Offenes Detmold mit Unterstützung der Stadt Detmold

Mi 15.11., 15 Uhr, Bruchmauerstraße

Öffentliche Führung zur Ausstellung „Jüdische Spuren in Detmold“

mit Dr. Oliver Arnhold, Initiator des Ausstellungsprojekts

Di 28.11., 19.30 Uhr, Haus Münsterberg, Hornsche Straße 38

„Ein einfacher Akt der Wiedergutmachung?“ – Die Jüdische Gemeinde

Detmold in der Nachkriegszeit“, Vortrag von Gudrun Mitschke-Buchholz

Nur wenige Jüdinnen und Juden kehrten nach dem Ende des Krieges nach

Detmold zurück. Mittellos, krank und von der Katastrophe des Völkermordes

gezeichnet, sahen sie sich vielfach Misstrauen und Ressentiments gegen-

über. Der „Rest der Geretteten“ baute zusammen mit schlesischen Jüdinnen

und Juden ein neues Gemeindeleben auf. Der Vortrag geht der schwierigen

Neugründung der Jüdischen Gemeinde nach.

Gudrun Mitschke-Buchholz ist Verfasserin des Detmolder Gedenkbuchs

und ist am Stadtarchiv Detmold tätig.

Veranstalter: Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e.V.

Do 14.12., 19.30 Uhr, Haus Münsterberg, Hornsche Straße 38

„Nach der Krise – Wege der jüdischen Gesellschaft in die Neuzeit“,

Vortrag von Dr. Rotraud Ries

Das Mittelalter endete für die Judenschaft im Alten Reich infolge weitreichen-

der Vertreibungen mit einer fundamentalen Krise. Der Vortrag zeigt, wie es

der jüdischen Gesellschaft gelang, sich an die neuen Rahmenbedingungen

anzupassen und jüdisches Leben allmählich und mit großen regionalen

Unterschieden wieder zu entwickeln. Dabei wird auch das Fürstentum Lippe

eine Rolle spielen.

Dr. Rotraud Ries arbeitete im Jüdischen Museum Berlin und leitete das

Johanna-Stahl-Zentrum für jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken.

Veranstalter: Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e.V

· · · Wenn nicht anders angegeben, ist der Eintritt frei · · ·

Veranstalter: Stadt Detmold. Der Bürgermeister, Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e.V., Evangelische und Katholische Jugend Lippe

Erinnern und Gedenken

Stadtarchiv Detmold

Dr. Bärbel Sunderbrink

Tel. 05231 766 110

stadtarchiv@detmold.de

Neues Rosenland erschienen

Rechtzeitig zum 75. Geburtstag des Stadtarchivars a.D. Dr. Andreas Ruppert ist eine umfangreiche Festschrift erschienen. Wegbegleiter und Kolleginnen haben ihm einer Sonderausgabe des E-Journals zur lippischen Geschichte „Rosenland“ gewidmet. Gemeinsam mit dem Begründer der innovativen Zeitschrift hat Stadtarchivarin Dr. Bärbel Sunderbrink ihn mit der Veröffentlichung überraschen können, an dem sich 16 Autoren beteiligt haben. Andreas Ruppert hat das Stadtarchiv Detmold seit 2000 aufgebaut. Auch über seine Pensionierung 2013 hinweg ist er dem Archiv verbunden. Er hat bei Fragen zur Stadt- und Regionalgeschichte immer ein offenes Ohr und unterstützt bei Übernahmen von Unterlagen von Vereinen und Privatpersonen. In einer kleinen gemeinsamen Feierstunde wurde Dr. Andreas Ruppert eine extra angefertigte, gebundene Ausgabe überreicht. Das Team des Stadtarchivs wünscht ein gutes und produktives neues Lebensjahr!

Download unter: www.rosenland-lippe.de

Einweihung der Sinalco-Allee zum Tag des offenen Denkmals

Veranstaltungen rund um die Einweihung der Sinalco-Allee in Detmold

Sonntag, 10.September

11:00 bis 18:00 Uhr Rund um die Bahnhofstraße 3

ab 11:00 Uhr Programm auf dem Sinalco Truck

ab 11:30 Uhr Führungen stündlich

ab 12:00 Uhr Familien Rock‘n‘Roll mit KrAWAllo stündlich

12:30/13:30 Uhr „Glücksrad der Artistik“ mit Jens „Sauresani“ Heuwinkel

14:30/15:30 Uhr „Sause mit der Brause“ Daniel Wahren singt Lieder aus der Detmolder Sinalco-Zeit

"Quo vadis Lippe?" Lippe-Detmold, die Reichsreformdebatte und die unbekannten Anfänge Nordrhein-Westfalens in der Weimarer Republik.

Dienstag, 12. September 2023, 19.30 Uhr, Landesarchiv NRW / Stadtarchiv Detmold, Willi-Hofmann-Str. 2, Detmold, Der Eintritt ist frei!

Quo vadis Lippe?" Lippe-Detmold, die Reichsreformdebatte und die unbekannten Anfänge Nordrhein-Westfalens in der Weimarer Republik.

Dr. Guido Hitze, Landeszentrale für politische Bildung NRW / Dr. Bärbel Sunderbrink, Stadtarchiv Detmold

Dass Kleinstaaten wie das Land Lippe keinen dauerhaften Bestand haben würden, stand für Heinrich Drake schon nach dem Ende des Ersten Weltkriegs außer Frage. Als Mitglied des Landespräsidiums versuchte er für Lippe eine Lösung zu finden, die das Land aus der problematischen finanziellen herausführte, aber auch das Landesvermögen weiterhin sicherte. Mutig schrieb er schon 1926 im Lippischen Landeskalender: "Vielfach fehlt es an dem Mut, offen auszusprechen, was man im stillen denkt. ... Die Kleinstaaten sind eine Zeitwidrigkeit. Der gesunde Menschenverstand sagt es uns." Das blieb nicht ohne Widerspruch, und in Lippe entbrannte eine vehement geführte Debatte um die Frage des richtigen Wegs: Erhalt der Selbständigkeit, Angliederung an Preußen oder sogar die Schaffung eines neuen Weserstaates. Aber auch ganz andere Ideen wurden diskutiert: Der sogenannte Baumannplan hat schon 1923 den Zuschnitt eines neuen Landes auf dem Gebiet des heutigen Landes Nordrhein-Westfalen angeregt. Der Historiker Dr. Guido Hitze, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, und die Detmolder Stadtarchivarin Dr. Bärbel Sunderbrink berichten von den nie verwirklichten Plänen für Lippe, die heftig geführten Kontroversen und eine Idee, die bis zu ihrer Verwirklichung ein viertel Jahrhundert benötigte.

Veranstalter: Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land Lippe in Kooperation mit dem Stadtarchiv Detmold und der Landeszentrale für politische Bildung

Stadtsanierung in Detmold: Vom Gigantismus zur historischen Innenstadt

Informationen zum Stadtgeschichtlichen Projekt

In den 1970er Jahren gab es in Detmold städtebauliche Planungen, die nach einer möglichen Realisierung die historische Altstadt weitgehend zerstört hätten. Die Vorschläge des Stadtplaners Spengelin wurden als größte städtebauliche Entwicklung gefeiert. Abbruch statt Erhaltung und Sanierung galt als Aufbruch in die Moderne und wäre der Aufbruch in die Betonzeit geworden: Flachdachbebauung mit Tiefgaragen, eine vierspurige Ringstraße um die historische Innenstadt, die Leopoldstraße sollte die "Kö" Detmolds werden mit einem Grünstreifen in der Mitte.

Mitmachen erwünscht!

Gebeten wird um die aktive Mithilfe der Detmolder Bürgerinnen und Bürger, die noch über persönliche Erinnerungen, Fotos oder Dokumente verfügen.

Ansprechpartner:

Stadtarchivarin Dr. Bärbel Sunderbrink per Mail stadtarchiv@detmold.de

oder Friedrich Brakemeier per Telefon 05231 59920

Alles auf einen Bick und die Termine unter

Informationen zum Stadtgeschichtlichen Projekt

Stadtsanierung in Detmold: Führung

18. Juli 2023 um 18:00 Uhr

ACHTUNG – neuer Termin 15. August 2023 (nach Abstimmung mit Fritz Brakemeier)

Treffpunkt: VHS Detmold, Krumme Straße 20

Fritz Brakemeier hat Anfang der 1970er Jahre als junger Kommunalpolitiker selbst das schwierig Umsteuern in der Baupolitik erlebt. Er stellt gelungene und misslungene Maßnahmen im Sanierungsgebiet vor und zeigt am Beispiel des Hasselter Platzes, wie die Verkehrsführung der Zukunft aussehen sollte.

Die Veranstaltungsreihe findet in Kooperation mit der VHS Detmold-Lemgo statt.

Der Eintritt ist frei! Im Herbst folgen weitere Termine.

Stadtsanierung in Detmold: Stadtrundgang

Enge Durchfahrtstraßen und gigantische Stadtsanierungspläne in Detmold - Was ist aus den Vorschlägen des Wortmann Gutachtens aus dem Jahr 1967 geworden?

Stadtrundgang am Dienstag, 20. Juni 2023 18 Uhr

im Rahmen des Projektes „Stadtsanierung Detmold vor 50 Jahren“ des Stadtarchivs Detmold

Treffpunkt: Parkplatz vor der Bibliothek der Hochschule für Musik, Hornsche Straße 39, Detmold

Hans-Joachim Keil bietet eine Führung entlang der Bundesstraße 239 von der Landesbibliothek Detmold zur Sparkasse Detmold (Ecke Paulinenstraße/Bielefelder Straße) an.

Keine Teilnahmegebühr.

Vor dem Rundgang können die Teilnehmer kostenlos die Smartphone-App „Detmold – früher und heute: Hornsche Straße / Paulinenstraße“ auf ihr Smartphone oder ihr Tablet herunterladen. Die App zeigt historische und aktuelle Fotos der Grundstücke entlang der Rundgang-Strecke.

Wenn Sie an der App Interesse haben, senden Sie bitte eine Email an: hj.keil@t-online.LOESCHE_DIES.de

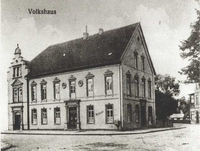

Verbot und Verfolgung - Gedenken an die Stürmung der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933

Am 2. Mai 1933 stürmten Nationalsozialisten im ganzen Land Gewerkschaftshäuser, Büros und Wohnungen. Gewerkschafter*innen, die sich der Gleichschaltung der Gewerkschaften widersetzten, wurden verschleppt und gefoltert.

In Detmold besetzten die Nationalsozialisten das Volkshaus und verhafteten die anwesenden Beschäftigten. 2023 jährte sich das Ereignis zum 90. Mal. Bei einer Veranstaltung am 10. Mai 2023 im Felix-Fechenbach-Berufskolleg hat nach einem Grußwort von Schulleiter Wolfgang Wilden Referent Dr. Wolfgang Uellenberg-van Dawen einen historischen Überblick zum 2. Mai 1933 mit der Vor- und Nachgeschichte gegeben. Auf die lokalen Ereignisse in Detmold ging die Stadtarchivarin Dr. Bärbel Sunderbrink ein.

Vortragstext 10. Mai 2023. Dr. Bärbel Sunderbrink, Stadtarchiv Detmold

Die Zerschlagung der Gewerkschaften 1933 in Detmold und Lippe

2. Mai 1933 - ein Schicksalstag für die Gewerkschaften auch in Lippe und in Detmold. Am Tag zuvor hatten noch Zehntausende in der lippischen Hauptstadt jubelnd gefeiert - am folgenden Tag das bittere Ende. Wie passen diese beiden Tage zusammen? Wie hatte das noch so junge NS-Regime es geschafft, am Maifeiertag die Menschen derart zu täuschen? Was war geschehen, dass sie sich so sehr auf die neuen Machthaber eingelassen hatten?

Beginnen wir mit der für unsere Region so bedeutenden Lippischen Landtagswahl am 15. Januar 1933. Sie ist als "Lippische Durchbruchschlacht" in die Geschichtsbücher eingegangen. Diese Wahl ist ein Schlüsselereignis, um einer Antwort auf die Frage nach der Akzeptanz der Nationalsozialisten näher zu kommen. Die NSDAP hatte auf Reichsebene im Jahr 1932 einige Niederlagen einstecken müssen. Ihr Ziel war es daher, in der nächsten anstehenden Wahl im Reich zu demonstrieren, dass sie noch siegen kann. Diese nächste Wahl war die Landtagswahl in Lippe.

Es war der größte Wahlkampf, den man bis dahin gesehen hatte. Die gesamte Prominenz der NSDAP war angereist, Hitler selbst ging "auf die Dörfer", wie die Presse spottete, und hatte allein 16 Auftritte in eigens aufgestellten Zelten. Die NSDAP war mit dieser Wahl mit 39 % und 11 Sitzen zur stärksten Partei im Lippischen Landtag geworden. Die SPD hatte mit 30 % und 8 Sitzen (darunter: Drake, Mellies, der Gewerkschafter August Linne) besser als erwartet abgeschnitten. Aber nun stellte die NSDAP die neue Regierung im Lande.

Reichsweit war die Propaganda um die Landtagswahl gigantisch und zwei Wochen später übertrug Reichspräsident Paul von Hindenburg Hitler das Amt des Reichskanzlers. Die Wahl oder besser ihre Folgen fanden umgehend Eingang in die kollektive Erinnerungskultur: Die lippische NSDAP sah sich nunmehr als das Zentrum des neuen Deutschland und inszenierte diese Rolle in jährlichen Erinnerungstreffen, die erst im Januar 1945 endeten. Sie schöpfte aus der Lippewahl ein ins unermessliche gesteigerte Selbstbewusstsein, das auch ihr Agieren gegenüber politischen Gegnern prägte.

Was der Regimewechsel bedeutete, wurde bald offensichtlich: Am 2. März verboten die Nationalsozialisten das "Lippische Volksblatt". Damit verlor die Arbeiterbewegung ihr wichtigstes Kommunikationsmittel. Das Verbot bedeutete das Ende der Pressefreiheit.

Nach dem Reichstagsbrand waren die Gewerkschaften zur Zielscheibe geworden. Schlägertrupps von SA und NSBO - also den Nationalsozialistischen Betriebsorganisationen - drangen in die Betriebe ein. Betriebsräte wurden gewaltsam abgesetzt, so etwa in den Dörentruper Sand- und Thonwerken. Der 11. März dann fand in Detmold ein Tag des Terrors gegen die Gewerkschaften statt. Detmolds Gewerkschaftshaus war das Objekt der Gewalt einer SA-Kolonne. 40 SA- und wohl auch SS-Leute drangen in das Volkshaus an der heutigen Lemgoer Straße ein. Sie durchsuchten die Räume nach dort angeblich versteckten Waffen. Nach der ergebnislosen Suche versiegelten sie das Volkshaus und hissten die Hakenkreuzfahne.

Das Ziel des Angriffs, das Volkshaus, war der symbolische Ort der organisierten Arbeitnehmerschaft. Schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg hatte die Stadtverwaltung das ihr gehörende Gasthaus "Stadt Detmold" der Volkshaus GmbH vermietet. Das Detmolder Gewerkschafts-Kartell hatte hier inmitten der Detmolder Gewerbebetriebe an der damaligen Lageschen Straße 66 ihren Sitz. Ende der 1920er Jahre hatte die Volkshaus GmbH die Gaststätten von der Stadt erworben und aufwändige Um- und Erweiterungsbauten realisiert: Am "Eingangstor der Stadt" entstand "ein neues und wuchtiges Gebäude", ein moderner, expressionistischer Flachdachkomplex mit auffallendem Werbeturm. Er hatte einen Saalbau mit Bühne und eine Kegelbahn. Es gab ein Restaurant, Fremdenzimmer, Vereinszimmer und einen Raum für Jugendliche.

Am 1. Juni 1930 hatte die offizielle Eröffnung stattgefunden. Der Ortsausschuss Detmold des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes sollte fortan eine angemessene Unterbringung haben. Die Büroräume der Gewerkschaften lagen im ersten Stock. Untergebracht waren hier der Deutsche Baugewerbebund, der Verband der Fabrikarbeiter Deutschlands, der Deutsche Holzarbeiterverband und der Deutsche Land- und Forstarbeiterverband. Heinrich Drake sagte zur Einweihung: "Das Volkshaus ist ein Wahrzeichen."

Der Überfall auf das Volkshaus, das "Haus der freien Gewerkschaften", auf dieses "Wahrzeichen" am 11. März blieb nicht ohne Gegenwehr: Ein Vertreter des Holzarbeiterverbandes verweigerte die Herausgabe der Gebäudeschlüssel und wurde dafür zusammengeschlagen. Er wurde mit Stiefelabsätzen ins Gesicht getreten und schwer verletzt.

Konnte es noch schlimmer kommen? Ja, denn es gab nicht nur diese Gewaltausschreitungen, es gab auch Maßnahmen, die für einen Mann tödlich endeten: Am 11. März 1933 war Felix Fechenbach beim Mittagessen im Volkshaus verhaftet worden. Er, der Chefredakteur des "Volksblatts", wurde in sog. Schutzhaft gesetzt. Die Nationalsozialisten in Lippe hatten ihn im Visier, weil er über Insiderwissen verfügte, dass er über seine Glosse "Nazi-Jüsken" im "Volksblatt" veröffentlichte. Die Nationalsozialisten in München hatten ein noch viel größeres Interesse an ihm, galt er doch als "Whistleblower", der wie sein Mentor, der erste demokratische Ministerpräsident Kurt Eisner, über die wahren Kriegsziele der Deutschen im Ersten Weltkrieg aufklären wollte. Fechenbach wurde am 7. August 1933 das erste NS-Mordopfer aus Lippe.

Die Maßnahmen gingen weiter: Der "Lippische Kurier", also die Zeitung der NSDAP veröffentlichte am 15. März einen Artikel, der unverhohlen den Gewerkschaften drohte. In rascher Folge wurden die lokalen Organisationen der Arbeiterbewegung verboten: Reichbanner, Eiserne Front; Mitte April dann alle Vereine, die sich ideologisch nicht vereinnahmen ließen: Arbeitergesangvereine, Turn- und Sportvereine, außerdem der Arbeiter-Samariter-Bund, die Arbeiterwohlfahrt.

Mit den Verhaftungen, dem Ende der Pressefreiheit, den ersten Boykotten jüdischer Geschäfte hätte der Charakter des terroristischen Regimes eigentlich offensichtlich sein müssen und dennoch: Die Menschen ließen sich täuschen. Und das wird an keinem anderen Tag so deutlich, wie am 1. Mai! Die Kreisleitung Lippe der NSBO hatte bereits Anfang April mit den Vorbereitungen einer zentralen Kundgebung in Detmold begonnen. "Kein NSBO-Mitglied darf dieser Demonstration fernbleiben, die Zeugnis ablegen soll für das lawinenartige Anwachsen der Betriebszellen und für den Gedanken des deutschen Sozialismus", das hatte Kreisleiter Heinz Rostek angeordnet. Sogar der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund rief noch zur Teilnahme am "Tag der nationalen Arbeit", diesem erstmals als Feiertag begangenen 1. Mai auf.

Eingeleitet wurde er schon am Morgen mit betriebsinternen Feiern, bei denen die Einheit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern propagiert wurde. Dazu wurden Hakenkreuzfahnen gehisst, Belegschaftsfotos angefertigt und Ansprachen gehalten. Offizieller Start des großen Umzugs war auf dem Rathausplatz. Die Häuser an der Strecke waren mit Fahnen und Girlanden geschmückt. 130 Schmuckwagen lippischer Betriebe zogen durch die Stadt, 14.000 Männer und 4.500 Frauen sollen mitgelaufen sein. Sonderzüge brachten die Menschen in die lippische Landeshauptstadt und zurück. Insgesamt sollen am 1. Mai 1933 in der Detmolder Innenstadt 30.000 Menschen auf den Beinen gewesen sein. Die Propagandaplakate, die mitgeführt wurden, waren von der Gauleitung vorgegeben: "Deutscher Arbeiter! Deine Feierstunde ist da!" "Hinein in die NSBO!" "Die NSBO ist die Deutsche Gewerkschaft!" "Für einen Deutschen Sozialismus!" Man inszenierte sich als Volksgemeinschaft: Niemand war zum Mitlaufen gezwungen, aber man reite sich ein - auch und gerade Teilnehmer der bürgerlichen Schicht. Es kamen Betriebsangehörige, aber auch Betriebsleitungen, bürgerliche Gesangvereine nahmen am Umzug teil, Sportvereine und Turngruppen marschierten mit. Studenten, Kriegsopferverbände, Beamte - all das wäre vor 1933 undenkbar gewesen.

Der folgende Tag, der 2. Mai, war auch in Detmold der Tag des bösen Erwachens. Längst war ein Plan vorbereitet gewesen: Unter dem Kommando von Heinz Rostek wurden die Volkshäuser in Detmold und Bad Salzuflen von SA und SS, die als Hilfspolizei auftraten, besetzt und anschließend von der NSBO übernommen. In "Schutzhaft" genommen wurden an diesem Tag die Gewerkschafter Heinrich Gottenströter, Albert Hansen, August Linne, Wilhelm Rubach, Hermann Bicker und Emil Pinkowski, außerdem der SPD-Unterbezirkssekretär Emil Feldmann. Ihre Privatwohnungen wurden durchsucht und alle Post beschlagnahmt; so wollte man das Netzwerk der Betroffenen ausheben. Von den führenden Gewerkschaftssekretären entging nur Fritz Wagner, Bezirkssekretär des Holzarbeiterverbandes, einer Verhaftung: Er konnte rechtzeitig untertauchen.

Der Detmolder Kreisleiter der NSDAP vermeldete schon am 3. Mai der Gauleitung in Münster, dass die "Gleichschaltungsmaßnahmen" erfolgreich verlaufen seien. Und auch die Presse informierte die Bevölkerung bereits am folgenden Tag vom Ende der freien Gewerkschaften. Unter der Überschrift "Wieder eine Bonzenburg gestürmt" berichtete der "Lippische Kurier", dass bei der Durchsuchung des Volkshauses in den Kassenbüchern Unterschlagungen festgestellt worden seien. Weitere Berichte über Korruptionsfälle beim Holzarbeiterverband sollten folgen. Mit diesen Diffamierungen wollte man die Zerschlagung der Gewerkschaften begründen, und Heinz Rosteck ließ sich als der große Aufräumer feiern.

Das Volkshaus wurde formell unter die Treuhänderschaft der DAF (Deutsche Arbeitsfront) gestellt. Örtlicher "Pfleger" war der SA-Führer Grüttemeyer, ein einschlägig bekannter Mann, Mörder Felix Fechenbachs. Er fungierte als Staatskommissar für das Gewerkschaftswesen in Lippe. Damit war er zuständig für die Gleichschaltung der dem ADGB angeschlossenen Einheitsgewerkschaften sowie den Genossenschaften in Lippe. Das Volkshaus wurde in "Horst Wessel-Haus" umbenannt. Als Treffpunkt der Deutschen Arbeitsfront bliebt es als Versammlungsstätte erhalten. Innenaufnahmen dokumentieren die symbolische Vereinnahmung: Hakenkreuze und eine überdimensionale Hitlerbüste dominierten den Festsaal. Die Zerschlagung der freien Gewerkschaften hatte Auswirkungen auf die Mitgliederzahlen der Deutschen Arbeitsfront: 36.000 Mitglieder waren 1938 in Lippe in dieser Zwangsorganisation zusammengeschlossen.

Zehn Jahre später, nach der Rückübertragung des Gebäudes an den DGB, war das Volkshaus von 1948 bis 1973 wieder ein zentraler Ort der freien Gewerkschaften in Lippe. 1985 musste das stadtbildprägende Gebäude und der wichtige symbolische Ort der Gewerkschaftsbewegung dem Ausbau der Straße weichen. An seinem Nachfolgebau erinnert seit 2015 eine Gedenktafel daran, welche Bedeutung dieser historische Ort für Detmold hatte.

Stadtgeschichtliches Projekt: Historische Filme einer Zeitzeugin

Im Rahmen des stadtgeschichtlichen Projektes „Vom Gigantismus zur historischen Innenstadt“ werden am Dienstag, 16. Mai ab 18 Uhr im Vortragssaal der VHS Detmold, Krumme Straße 20 zwei historische Filme einer Zeitzeugin gezeigt.

Die Hobby-Filmerin Lieselotte Heldmann hat in den 1970er Jahren die Veränderungen in der Stadt auf Super8 festgehalten. Die beiden Dokumentarfilme „Lippe-Detmold eine wunderschöne Stadt“ und „Eine kleine Residenz mausert sich“ dokumentieren, wie die Modernisierungswelle auf das idyllische Stadtbild prallte. Stadtarchivarin Dr. Bärbel Sunderbrink unterlegt die Filme mit ergänzenden Informationen. Der Eintritt ist frei!

Der Vortrag ist die zweite Veranstaltung des stadtgeschichtlichen Projektes „Vom Gigantismus zur historischen Innenstadt“, welches sich mit den Sanierungs- und Verkehrsplanungen nach 1970 in Detmold beschäftigt. Nach der Auftaktveranstaltung im Detmolder Rathaus Ende März wird das Projekt jetzt mit Vortragsveranstaltungen und Stadtrundgängen im Sommer fortgesetzt.

Gesucht werden Bürgerinnen und Bürger, die noch historische Fotos und Erinnerungen an diese spannende politische Zeit in Detmold beisteuern können. Ansprechpartnerin ist die Leiterin des Detmolder Stadtarchivs Dr. Bärbel Sunderbrink unter der Mailadresse stadtarchiv@detmold.de oder telefonisch unter 05232 766-110.

NHV: Wer waren die Angeklagten in den Detmolder Hexenprozessen?

Montag, 08. Mai 2023, 19:30 Uhr

Landesarchiv NRW, Abteilung OWL, Willi-Hofmann-Str. 2, Detmold

In Detmold erinnert ein Mahnmal an die Hexenprozesse. Es nennt beispielhaft einzelne Namen und verweist auf eine Liste sämtlicher bekannten Hexenprozesse gegen Beschuldigte aus der Stadt Detmold und den eingemeindeten Orten. Hiervon ausgehend sollen Fälle aus dem Detmolder Raum in biographischer Annäherung genauer vorgestellt werden. Gaben die Angeklagten durch ihre Person oder ihr Verhalten tatsächlich Anlass zu den Gerüchten und Prozessen, oder sind sie zufällig in die Verfolgung geraten? Welche Faktoren spielten eine Rolle für den Ausgang der Prozesse? Und - anknüpfend an das Thema der Auswirkungen auf die Familien - geht es um die Frage, in welchem Maße die Angehörigen und nachfolgenden Generationen über die juristischen Verfahren hinaus von den Geschehnissen betroffen blieben.

Referent: Dr. Nicolas Rügge, Leiter der Abteilung Hannover des Niedersächsischen Landesarchivs

In Kooperation mit dem Arbeitskreis Hexenverfolgung, dem Bildungsreferat der Lippischen Landeskirche und dem Stadtarchiv Detmold

Verbot und Verfolgung - Gedenken an die Stürmung der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933

Am 2. Mai 1933 stürmten Nationalsozialisten im ganzen Land Gewerkschaftshäuser, Büros und Wohnungen. Gewerkschafter*innen, die sich der Gleichschaltung der Gewerkschaften widersetzten, wurden verschleppt und gefoltert. In Detmold besetzten die Nationalsozialisten das Volkshaus und verhafteten die anwesenden Beschäftigten. 2023 jährt sich das bittere Ereignis zum 90. Mal. Mit einer würdigen Gedenkveranstaltung möchten wir an die Ereignisse erinnern.

10. Mai 2023, 18 Uhr

Restaurant „unARTig“ Felix-Fechenbach-Berufskolleg

Grußwort: Wolfgang Wilden

Referent: Dr. Wolfgang Uellenberg-van Dawen

Referentin: Dr. Bärbel Sunderbrink

Anmeldung erwünscht: paderborndgb.LOESCHE_DIES.de